【数学基礎問題精講シリーズ】入試攻略に必須の要点を短期間でマスターしよう!

教科書や定期テストレベルの数学は理解できるようになったけど、次はどんな勉強をしていけばいいのか迷っていませんか?

入試基礎の参考書を使って基礎のインプットができたから次のステップに進めたい!

でもたくさん参考書がありすぎてどれがいいのかわからない。。。

そういえば、書店でよく見る数学基礎問題精講ってどうなんだろう?

と気になっているかたもいると思います。

しかし、

チャートやフォーカスゴールドなどの網羅系参考書もあるけどどっちがおすすめ?

基礎問題精講のいい点と悪い点を比較しながら考えたい

こういった点が気になると思います。

そこでこの記事では、他の参考書と比較しながら数学基礎問題精講シリーズの特徴をお伝えします。

23歳で個人塾を立ち上げ、開校7年目の今では2年先まで空き待ちをしていただいているわたしが、現場のリアルな意見をもとにお伝えします!

数学基礎問題精講シリーズは短期間で要点を一気にチェックするための1冊

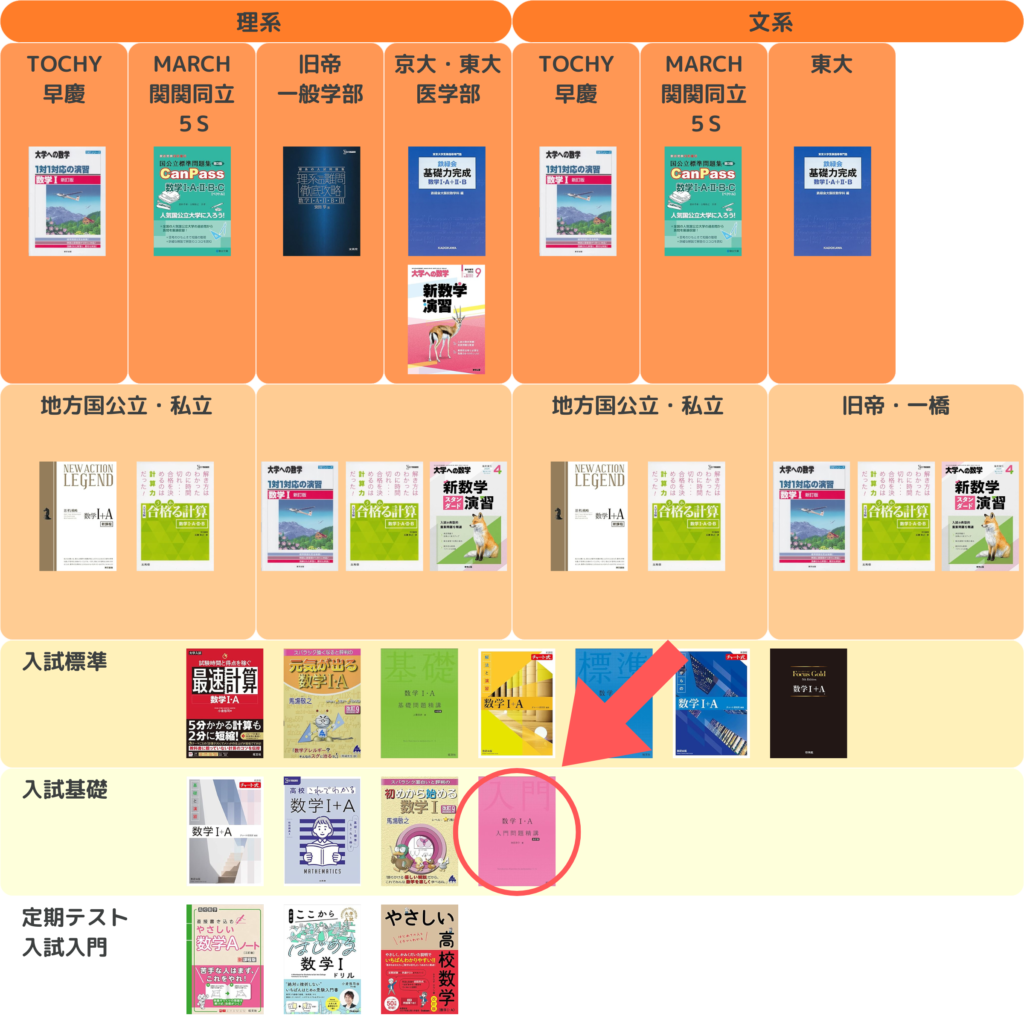

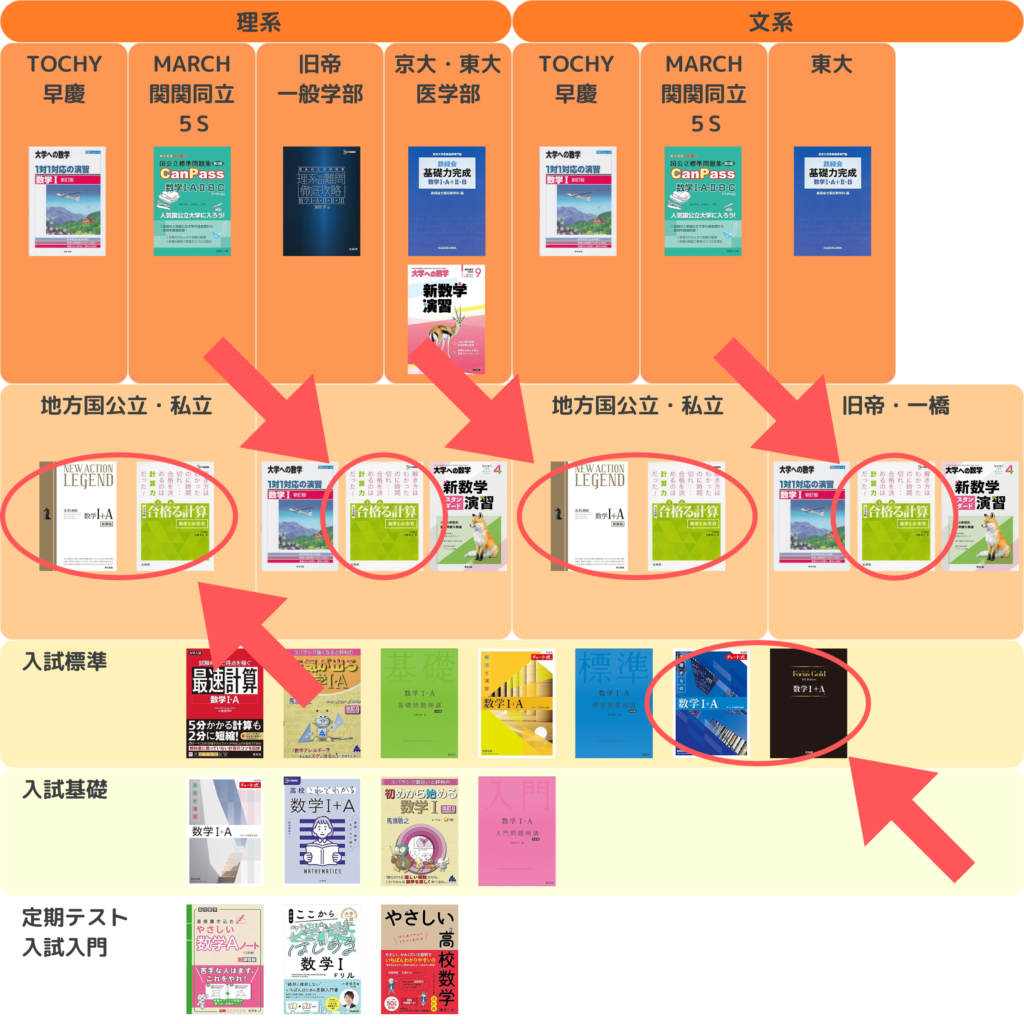

参考書ルートでの位置づけは入試標準にあたります。

その中でも基本的な問題にフォーカスした内容になっていますが、入試基礎の参考書でインプットを完了させた前提で取り組むべき参考書です。

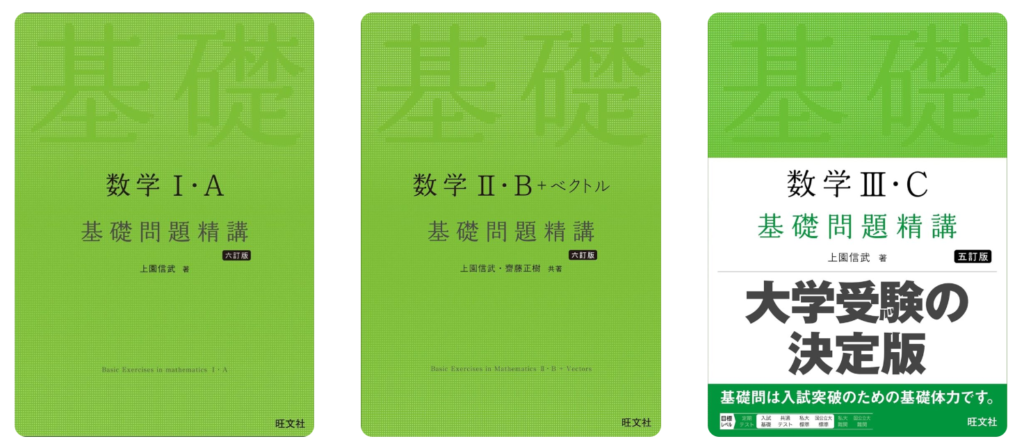

ラインナップは以下の3種類です。

- 数学Ⅰ・A基礎問題精講

- 数学Ⅱ・B基礎問題精講

- 数学Ⅲ・C基礎問題精講

各単元から重要問題のみをピックアップして、1冊で合計約300問~350問にまとめてくれています。

同レベルの網羅系参考書として有名な黄チャートは1冊で合計約800問~900問を収録しているので、基礎問題精講は問題数をグッと押さえていることがわかります。

| 例題 | 演習問題 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 基礎問IA | 154問 | 154問 | 308問 |

| 基礎問IIB | 183問 | 183問 | 366問 |

| 基礎問IIIC | 136問 | 136問 | 272問 |

| 例題 | 練習 | その他 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 黄チャートIA | 291題 | 291題 | 250題 | 832題 |

| 黄チャートIIB | 305題 | 305題 | 285題 | 895題 |

| 黄チャートIIIC | 280題 | 280題 | 250題 | 810題 |

そのため基礎問題精講は、夏休みや模試の前などの決まった期間で一気に要点をおさらいする短期集中型のテキストになります。

数学問題精講シリーズは入門・基礎・標準・上級の4種類がありますが、著者がすべてちがいます。

そのため同じシリーズではありますが、コンセプトや各ページの構成やレイアウトもさまざまです。

数学基礎問題精講シリーズの紙面構成と問題の難易度

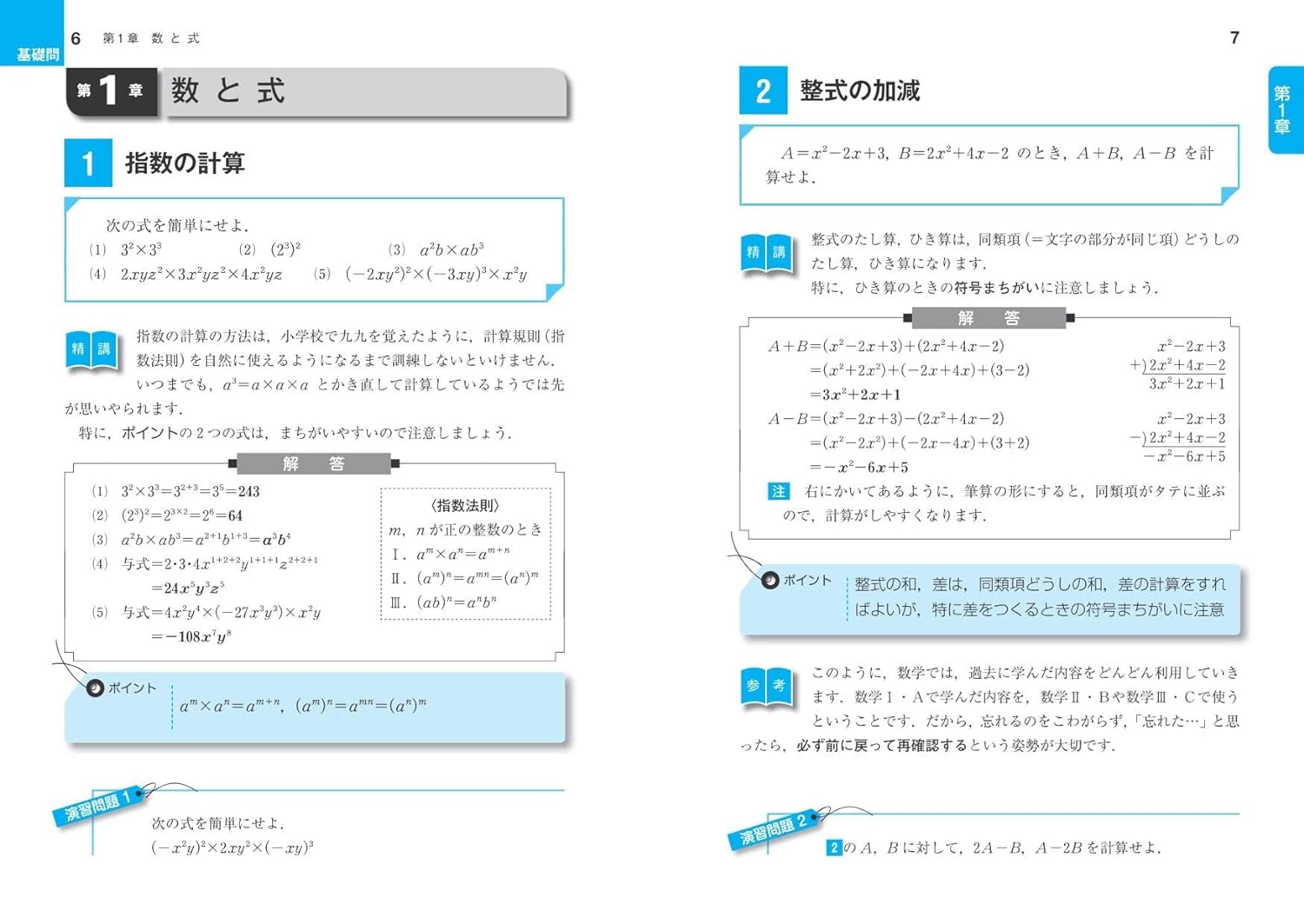

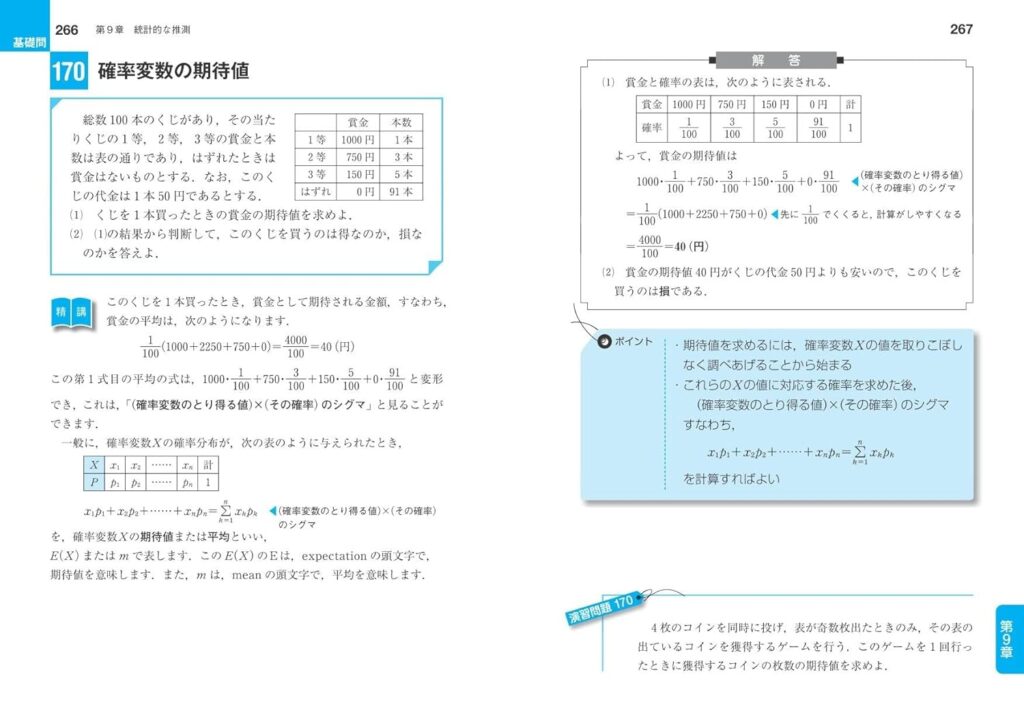

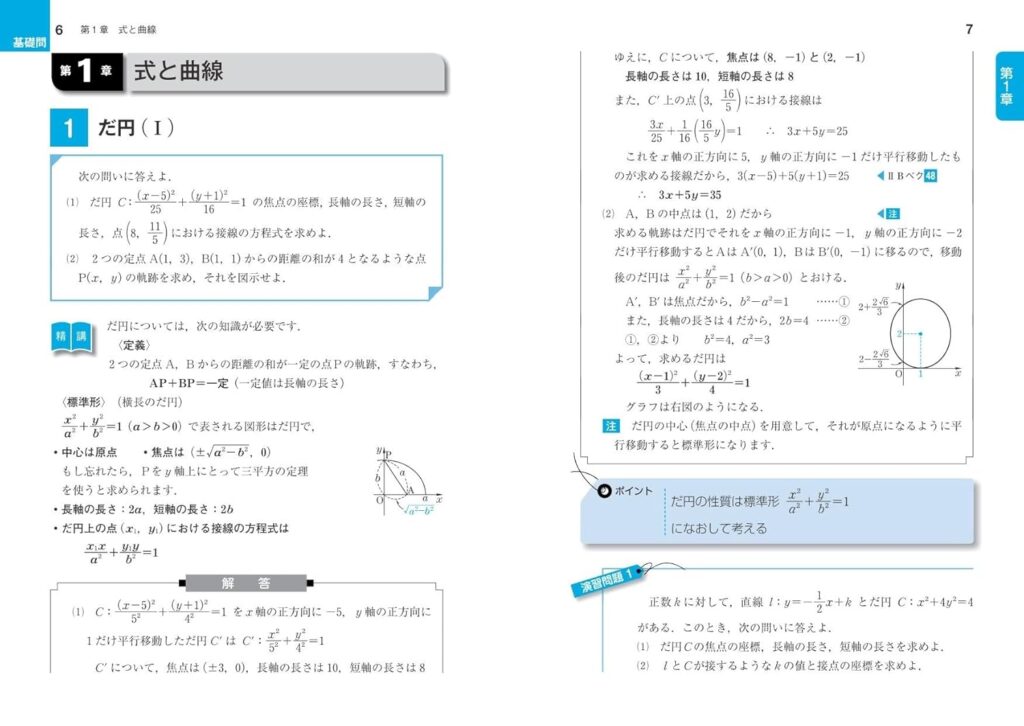

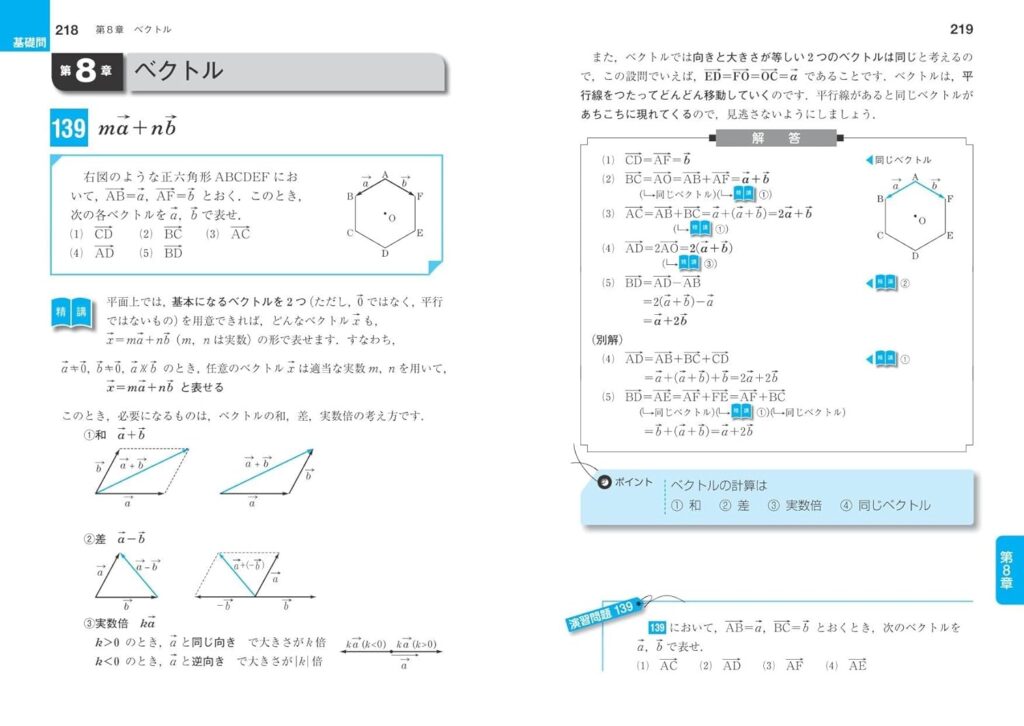

紙面構成

- 問題

- 精講・・・・アプローチ方法のヒントなど

- 解答・・・・必要最小限の補足あり

- ポイント・・問題の要点のおさらい

- 演習問題・・類題

といったオーソドックスな流れになっていています。

1~2ページで1つのテーマが完結するきれいでクセのないレイアウトです。

問題の難易度

大学受験をするのであれば必須となる入試基礎レベル~日東駒専や産近甲龍といった中堅私大・地方国公立までをカバーしています。

特に私立大でよく出題される小問集合が確実にクリアできる力がつきます。

数学の記述模試って各大問が(1)~(3)の3問で構成されているパターンが多いですよね?

それでいうと(2)までは満点取れるようになろうぜ!といったレベル感です。

基礎問題精講のいい点

重要問題だけを詰め込んだムダがない構成

チャートやフォーカスゴールドのような網羅系参考書の異なり、これだけは解けるようになってほしいという問題だけを集めています。

そのため、

- 高3春休みまでに数ⅠAだけは終わらせる

- 模試の対策として苦手な微積だけを解きまくる

といった使い方がしやすくなっています。

網羅系参考書のカバー範囲はすばらしいのですが、生徒さん側で自分が解くべき問題を選ばないといけいないという見えないワナがあります。

自分に合った問題を選ぶには今の実力を冷静に客観視できないといけないので、実はかなりハードルが高い作業。

そのため基礎問題精講のように問題選定を参考書側でやってくれているメリットは大きいでしょう。

みなさんがどの問題をやろうかな?と考える時間を省いてくれるだけでも、この参考書を採用する価値は大いにあります。

苦手の洗い出しに最適

各単元の必要最低限の問題を精選してあるので、一気に短期間で仕上げやすいことはすでにお話しました。

そのため苦手単元を早い段階で把握しやすくなります。

おすすめの苦手の発見方法とその対策をお伝えしておきます。

- ランダムにパッと開いたページの例題を5問解く

- まちがえた問題は演習問題も解く

- それでもまちがえた問題は黄チャートなどの同レベル帯の網羅系参考書を使ってさらに類題演習

- 解きなおしは次の日・3日後・10日後・30日後のサイクルで

- 手が止まらずに正解できるようになったら終了

解いて終わりの「消費」するような問題の解き方では数学力はついていきません。

標準レベルまでの問題であれば、問題を見てパッと解法が思いつくまで何度も同じ問題にチャレンジしましょう。

上位レベルの参考書への足がかりとして使える

入試では幅広い問題が出題されるので、どこかのタイミングで網羅系参考書をやりこむ期間が必要になります。

関関同立やMARCHといった有名私大の上位学部や国公立をめざすなら、

- フォーカスゴールド

- 青チャート

- NEW ACTION LEGEND

といった上位の網羅系参考書での学習を1日でも早くスタートしたいですね。

そのため、ある程度の数学力があるのであれば基礎レベルの演習は最小限におさえたいところ。

しかし黄チャートから青チャートのように網羅系参考書をはしごすると、問題量が多すぎてすべてをマスターするには年単位の計画が必要になります。

そこで基礎問題精講であれば、基礎レベルの理解度チェックに必要な時間を短縮することができます。

あくまでも上位レベルの参考書に接続することを前提に使いましょう。

おうちの方に買ってもらう必要がある場合は、この記事をご家族の方に共有しよう。

みんなの代わりにこの参考書のよさをしっかりプレゼンします。

基礎問題精講で気をつけたい点

解説がシンプル

問題下にある「精講」には問題のポイントが書いてあるのですが、一部の問題では

- シンプルすぎてヒントになっていない

- なぜその着想に至ったかをかいてくれない

といった記述もたまにあります。

また、途中式についても「あとは計算するだけでしょ」とごっそり式が省略されていて、入門書からステップアップしたばかりの人は苦戦するかもしれません。

演習問題に関しても、演習量を確保するという必要最低限の目的を達成するために、解説なしのシンプルなものになっています。

これらからも分かるように、あくまで基礎はおおよそ確立していて、自力で問題をガンガン解き進めていけることを前提としているように感じます。

解き進めてみて、基礎がまだ完成していないなと思ったら、同シリーズの入門問題精講から始めるといいと思います。

こちらの参考書はこれでもかというくらい解説が丁寧で、数学入門書として不動の人気を誇っています。

基礎問題精講を採用する場合は、学校や塾の先生、友達などに質問できる環境を準備しましょう。

コンパクトさを求めているので網羅性は下がる

これはこの参考書のコンセプトなので仕方のない部分ではあります。

理想的には高2秋~高3夏までに範囲学習を完了させておきたいですが、学校のカリキュラムがそうなっていないケースがほとんどでしょう。

そうなると短い時間で要点を一気に確認しないといけない生徒さんが一定数いることも事実。

そういった生徒さんへの救済措置としてこの参考書があるわけですから、このデメリットはうけいれたうえで、他の参考書へ接続することを前提に取り組みましょう。

同シリーズの標準問題精講への接続がイマイチ

同シリーズならステップアップがしやすいようになっていると思ってしまいますよね?

それがそうでもないんです。

問題精講シリーズは

- 入門問題精講

- 基礎問題精講

- 標準問題精講

- 上級問題精講

の4種類がありますが、冒頭でもお伝えしたように著者がすべて異なり、次のレベルへの接続が考慮されていない部分もあります。

そのため基礎から標準であれば、数ⅠAはまだなんとかなりますが、数ⅡBや特に数ⅢCは難易度が一気に上がりすぎて挫折してしまうことも。

しかしこれは基礎問題精講が悪いわけではありません。

それぞれ単体で見ればいい点もちゃんとある参考書なので、同シリーズをやっていけば大丈夫!と安易に考えないようにだけしてください。

個人的には基礎問題精講の次は青チャートへの接続をおすすめしています。

網羅系参考書とどっちを使ったらいい?

結論、完成させるまでにかけることができる時間によると思います。

時間はまだまだあります!

網羅系参考書である黄チャートがおすすめです。

受験までリミットがあるのであと2ヶ月で基礎を完成させないといけません。

コンパクトにまとまった基礎問題精講がおすすめです。

この2つはよく比較されますが、使い方は正反対です。

- 黄チャート

半年~1年単位でじっくり仕上げる - 基礎問題精講

1ヶ月~3か月で最低限の要点だけをマスターする

このように捉えてください。

だからといってどちらか1つだけを使いなさいというわけではなく、苦手の洗い出しに最適でお伝えしたように、両者を組み合わせることで特定の単元をピンポイントで対策することもできます。

偏差値50以上の高校であれば、学校で網羅系参考書が配布されていると思います。それらをうまく両立して自分の目的に合わせた活用をしましょう。

【結論】基礎問題精講はどんな人におすすめ?

時間がない受験生

コンパクトさのメリットを最大限活かして、1ヶ月から3か月の短い期間でやり切りましょう。

ただし、これだけで対応できる大学は多くありません。

計算力が必要であれば合格る計算シリーズ、レベルと網羅性をあげるなら青チャート、のように志望校や自分の課題に合わせて他の参考書へ接続することを前提に取り組みましょう。

網羅系参考書のボリュームに圧倒されて仕上げられていない人

数と式や二次関数といった、参考書の前半に出てくるテーマだけやたらと解けるというのは網羅系参考書あるあるです。

これは最後までやりきる計画が立てられていないことが最大の要因です。

たしかに網羅系参考書の大量である黄チャートではスタンダードコースやパーフェクトコースのように、到達レベルに合わせて解くべき問題を示してくれています。

しかし、

そもそもわたしはどのコースを解くべきなんだ?

パーフェクトで挫折した。スタンダードコースに戻りたいけどの問題をやればいいんだ?

のように解く問題を考えるという本題からずれたもったいない時間が増えます。

自分に合った問題を解くいて初めて力がついていくことを考えると、どれを解くか?で迷っている時間は極力なくしたいもの。

そういった点で、問題数が極限までそぎ落とされた基礎問題精講は理にかなっていると言えます。

「解いていない問題があるのに次に進んで大丈夫かな?」といった不安も生まれないので、次のレベルへのステップアップもしやすくなります。

おうちの方に買ってもらう必要がある場合は、この記事をご家族の方に共有しよう。

みんなの代わりにこの参考書のよさをしっかりプレゼンします。

入試標準レベルをまとめたコンパクトな参考書は他にある?

同じレベルの参考書としてよく比較されるのは元気が出る数学シリーズです。こちらは解説が丁寧なことで有名な参考書です。

扱っている問題の難易度に大差はないので、取り組むのは基礎問題精講か元気が出るシリーズのどちらか1つでいいと思います。みなさんの好みで決めてください。

元気が出るシリーズは昭和の香りがする表紙が特徴です。ちゃんと最新の学習指導要領に合わせて改定されてますけどね。

式変形が丁寧で補足も多いので、数学が苦手な生徒さんには挫折しにくい元気が出るシリーズをおすすめしています。

まとめ

数学基礎問題精講シリーズは短期間で要点を一気に確認するために最適であることがおわかりいただけたと思います。

成績が思うように伸びない原因として、学習量が足りていないケースが多いのは事実です。

しかし、それぞれに合った勉強法や参考書を選べていないことも大きな要因の1つだと思います。

「自分は勉強ができないダメなやつだ」「どれだけ努力しても報われない」とネガティブに捉えないでください。

みなさんは無限の可能性を秘めています。みなさんに合った正しい勉強法や参考書に出会えていないだけかもしれません。

「この参考書で数学の勉強をスタートするんだ!」「あの大学になんとしても行くんだ!」と思ったら、1日でも早く行動しましょう。

おうちの方に買ってもらう必要がある場合は、この記事をご家族の方に共有しよう。

みんなの代わりにこの参考書のよさをしっかりプレゼンします。

正しく参考書を選んで、入試で戦える自分を目指しましょう。ファイトです!